気温が20℃以上で湿度が高い環境になると、食中毒の原因となる細菌の増殖が活発になり、食中毒のリスクが高まります。食中毒を予防し、夏を元気に過ごしましょう。

もくじ

1.夏に多い食中毒の特徴

(1) 腸管出血性大腸菌(O157、O111など)

(2) カンピロバクター

(3) 黄色ブドウ球菌

(4) ウエルシュ菌

2.食中毒を予防するための基本3原則

(1) つけない

(2) 増やさない

(3) やっつける

3.腸内環境を整えて食中毒予防

4.次のような症状が出たら病院へ

1. 夏に多い食中毒の特徴

気温が高くなり、高温多湿の環境が続くと食中毒の発生件数が増える傾向にあります。夏は、腸管出血性大腸菌やカンピロバクターなど、細菌が原因によるものが多く報告されています。それぞれ、次のような特徴があります。

(1) 腸管出血性大腸菌(O157、O111など)

牛や豚などの腸内に存在する病原大腸菌の一つです。少量の細菌でも感染しやすく、激しい腹痛や水のような下痢、血便を引き起こします。主に生肉や加熱不十分な肉などを食べた後、3~8日程度の潜伏期間をおいて発症します。

(2) カンピロバクター

鶏肉を生で食べたり、加熱不十分なまま食べたりすることで感染することがある細菌です。数百個程度と比較的少ない菌量の摂取で感染することが知られており、味見程度でも感染するリスクがあるため注意が必要です。1~7日程度の潜伏期間をおいて発症し、吐き気や腹痛、水のような下痢が主な症状として現れます。

(3) 黄色ブドウ球菌

調理する方の手や指に傷があったり、傷口が化膿したりしている場合、傷に多く存在している黄色ブドウ球菌により食品が汚染される可能性が高まります。汚染された食品の中で細菌が増殖する時に産生される毒素により食中毒が引き起こされます。作られた毒素は、熱にも乾燥にも強いという性質があります。汚染された食品を食べた後、1~6時間程度の潜伏期間をおいて発症し、急激な嘔吐や吐き気、下痢などが症状として現れます。

(4) ウエルシュ菌

酸素の無い所で増殖し、細菌にとって悪い環境(高温など)になると、熱に耐える「芽胞」を形成して生き残るという特徴があります。芽胞は発育に適した環境になると通常の細菌の状態に戻り、再び増殖します。6~18時間程度の潜伏期間をおいて発症し、主な症状として下痢と腹痛が現れます。カレーや煮込み料理などで増殖しやすく、原因食品は大量に加熱調理された後、そのまま数時間から一夜、室温に放置されていることが多いといわれています。そのため、常温放置による細菌の増殖を防ぐことが重要です。

このほか、生魚に寄生するアニサキスや、有毒植物の誤食による食中毒など、夏場はさまざまなリスクが潜んでいるため、食中毒予防や体調管理には十分に注意しましょう。

2. 食中毒を予防するための基本3原則

食中毒を予防するには、食中毒の原因菌を「つけない」「増やさない」「やっつける」の3原則を守ることが大切です。

(1) つけない

食中毒の原因菌を食品につけないために、以下の点に気を付けましょう。

なお、肉や魚を切る包丁・まな板は、野菜用とは別のものを用意しておくのもおすすめです。

(2) 増やさない

細菌の多くは高温多湿の環境で増殖が活発になります。そのため、買物をした時は、すぐに帰宅し、食品は速やかに冷蔵庫・冷凍庫へ保存しましょう。バーベキューの食材やお弁当を持ち運ぶ際は、保冷材やクーラーボックスを活用しましょう。なお、細菌には、冷蔵庫内のような低温でも増えたり、毒素をつくるものがいます。冷蔵庫を過信せず、早めに食べきるよう心がけましょう。

(3)やっつける

食中毒の原因菌の大半は加熱により死滅するため、食品は中心部までしっかり加熱(75℃で1分以上)しましょう。使用後のまな板や包丁、ふきんなどの調理器具は、洗剤でよく洗ってから熱湯をかけたり、塩素系漂白剤につけたりして消毒しましょう。

3. 腸内環境を整えて食中毒予防

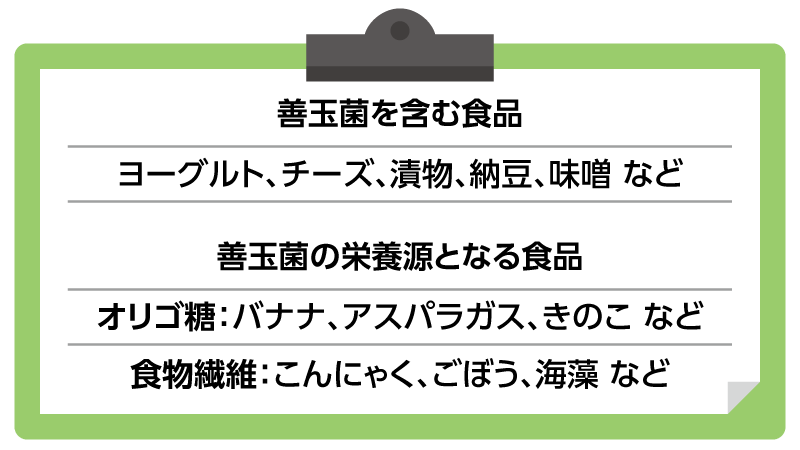

食中毒を予防するために、食中毒にかかりにくい体をつくることが大切です。そのためには、ビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌が活発に働くように腸内の環境を整えましょう。善玉菌は、悪玉菌の増殖を抑えて腸の運動を活発にし、食中毒の原因菌の侵入に対する抵抗力を高めます。善玉菌を含む食品(プロバイオティクス)を毎日の食事に取り入れましょう。

善玉菌の栄養源となる食品(プレバイオティクス)を合わせて取ることで、善玉菌が増える助けになります。

食品以外でも、善玉菌を含む整腸剤やサプリメントを活用することもおすすめです。ご自身に合う商品について相談したい場合には、お気軽に店頭の薬剤師や登録販売者などの専門家にご相談ください。

4. 次のような症状が出たら病院へ

食べ過ぎや飲み過ぎ、油分の多い食事を取った時など、原因が分かっている場合は市販薬の下痢止めを使用することも出来ますが、食中毒が疑われる場合、市販の下痢止めを使うのは避けましょう。特に以下のような症状が見られる場合は、注意が必要です。

特に乳幼児やご高齢の方は症状が重症化しやすいため、早めに医療機関を受診しましょう。また、受診までの間、脱水症状を防ぐための応急処置として、スポーツドリンクや経口補水液などで水分補給をこまめに行うと良いでしょう。

食中毒を予防するため、「つけない」「増やさない」「やっつける」の3つの原則に気をつけるとともに、腸内環境を整える食事などを意識し、夏を元気に乗り切りましょう。

ドラッグインフォメーショングループ

2025.06.01