この冬、冷えからくる体の不調を感じてはいませんか?冬は気温の低下により体が冷えることで、手足の冷え・肩こり・便秘など、様々な体の不調を感じやすい季節です。今回は、冷えに負けない生活の工夫をご紹介します。

もくじ

1.冷えの原因

2.冷えに負けない生活の工夫

(1) 血行を良くするための工夫

① 3つの「首」を温める

② しっかりお風呂に浸かる

③ 腹巻やカイロなどを活用する

④ 体を温めるといわれる食材を積極的に取り入れる

(2) 筋肉量を増やすための工夫

① 運動により筋肉量を増やす

② たんぱく質を積極的に摂る

1. 冷えの原因

寒さにより体温調節が上手くいかなくなり、手足や腹部をはじめ全身が冷えると、手足の冷え・肩こり・便秘・下痢・しもやけ・肌荒れなどの不調が表れることがあります。冷えを防ぐためには、冷えの原因を知り、対策することが大切です。冷えには様々な原因がありますが、主に次の2つが挙げられます。

1つ目は、血行不良です。血液は、体内の熱を全身に伝えることにより体を温めるため、血行が悪いと、熱が体の隅々まで伝わらず、冷えを感じやすくなります。

2つ目は、筋肉量が少ない場合です。筋肉は体内で熱を作る重要な器官で、収縮する際に熱を産み出します。そのため、筋肉量が少ないと、産み出される熱量も少なくなり、冷えを感じやすくなります。

これらのことから、生活の工夫により血行を良くすること、筋肉量を増やすことが大切です。

2. 冷えに負けない生活の工夫

(1) 血行を良くするための工夫

① 3つの「首」を温める

皮膚近くに動脈が通っている部位である首・手首・足首を、マフラー・タートルネックのセーター・手袋・レッグウォーマーなどで覆うことで、熱が体に行き渡りやすくなり効率よく全身を温めることが出来ます。

② しっかりお風呂に浸かる

約40℃のお湯に10分程度を目安に入浴することで血行が促進され、体を芯から温めることが出来ます。特に体の冷えを感じる時は、薬用入浴剤などを利用すると良いでしょう。お風呂から出た後に湯冷めしにくいといわれています。

③ 腹巻やカイロなどを活用する

腰や下腹部などのお腹周りには多くの血管が集まっているため、温めることで血行が良くなり、熱が体に行き渡りやすくなります。寒い日は、腹巻やカイロなどでお腹周りを温めると良いでしょう。

④ 体を温めるといわれる食材を積極的に取り入れる

血行促進が期待できるビタミンEを豊富に含むナッツ、かぼちゃ、アボカドなどの食材を食事に取り入れることで、体を内側から温めることが出来ます。また、生姜、こしょう、山椒、唐辛子、にんにく、わさびなどの香辛料は、胃腸を中心に体を芯から温める作用があるため、料理に取り入れると良いでしょう。

特に乾燥生姜は、お好みの飲み物やみそ汁、スープなどに加えることで、手軽に取り入れることができます。例えば、温めた豆乳200㎖に乾燥生姜をティースプーン1杯程度加える方法があります。飲みやすくしたい場合は、砂糖やはちみつを大さじ1杯程度加えてみましょう。冷えで眠れない時におすすめの飲み物です。

(2) 筋肉量を増やすための工夫

① 運動により筋肉量を増やす

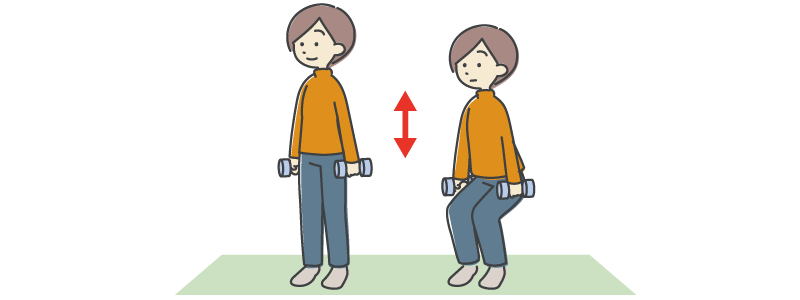

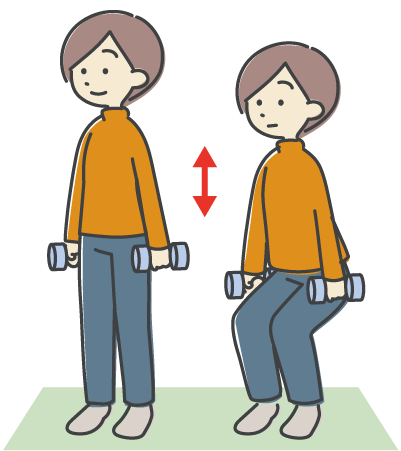

おすすめは、太ももの筋肉トレーニングです。太ももの筋肉は大きい筋肉の一つであり、鍛えることで効率的に筋肉量を増やして作り出す熱を増やすことが出来るため、冷え対策に効果的です。例えばダンベルを両手に持って行うスクワットなどがあります。ダンベルの代わりに、水を入れたペットボトルなどで代用することも可能です。

そのほかにも、エスカレーターやエレベーターを使わず階段を使う、買い物の際は、店舗から離れた所に車を停めて歩く距離を増やすなど、生活の中で工夫出来ることがあります。ご自身に合った方法を見つけて取り組んでみましょう。

② たんぱく質を積極的に摂る

筋肉の材料となるたんぱく質を意識して摂ることを心がけましょう。たんぱく質を多く含む、肉・魚・卵・乳製品・大豆製品などの食品を、毎食取り入れると良いでしょう。たんぱく質には、肉・魚・卵・乳製品に含まれる動物性たんぱく質と、大豆製品・穀類などに含まれる植物性たんぱく質の2種類があります。動物性たんぱく質には、体では作れない必須アミノ酸がバランス良く含まれており、植物性たんぱく質は、動物性たんぱく質を含む食材より脂質が少なく、食物繊維が摂れるなどのメリットがあります。そのためどちらかに偏ることなく、1日に両方のたんぱく質を摂るように心がけましょう。

食事だけでは必要な栄養素を摂ることが難しい場合は、プロテインやビタミンEのサプリメントなどを活用する方法もあります。サプリメント以外にも、体を温めてくれるしょうが湯など、様々な商品がありますので、栄養士などの専門家にご相談ください。

冷えは、日々の食事や運動を通じて対策することが出来ます。今回ご紹介した生活の工夫を参考に、ご自身に合った生活習慣を取り入れ、冷えに負けない毎日を過ごしましょう。

ドラッグインフォメーショングループ

2024.12.01